|

| Pierre Huyghe, Dance for Radium, 2014, Photographie de Mae Fatt |

À l’occasion de l'invitation à l’Artist’s Institute de New York en 2014, Pierre Huyghe conçoit Dress For Radium Dance, une robe phosphorescente que la commissaire Jenny Jaskey portera au cours d'une action, le 20 février, interprétant la Radium Dance créée en privé, en 1904, par Loïe Fuller au théâtre Sarah-Bernhardt à Paris. Les photographies sont issues de cette performance, actualisant une danse mythique dont aucun document ne nous est parvenu, sinon le récit par la danseuse elle-même de sa fascination pour la découverte du radium et du phénomène radioactif.

Si le radium offre à nos yeux ces choses que nous ne pouvons voir (tel l'atome), écrit Loïe Fuller, sa portée sera incommensurable pour les matérialistes, eux qui disent : "Je crois ce que je vois". S'il permet de visualiser l'âme quittant le corps en l'enregistrant sur une plaque photographique, s'il constitue un moyen pour photographier à l'intérieur de notre imagination afin que l'œil y voie, que ne croirons-nous pas, nous, matérialistes qui pensons que seules les choses que nous percevons avec nos sens humains sont réelles ?

Loïe Fuller, Lecture on Radium (Conférence sur le radium), janvier 1911

|

| Traces radioactives des doigts Marie Curie sur le cahier de laboratoire 1904-1906 - Marie Curie, Une coupelle contenant du bromure de radium photographié dans l’obscurité, 1922 |

|

| Henri Becquerel, plaque photographique impressionnée par de l'uranium dans le noir d'un tiroir, 1896 |

Nous avons eu une joie particulière à observer que nos produits concentrés en radium étaient spontanément lumineux. Pierre Curie qui avait souhaité leur voir de belles colorations, dut reconnaître que cette particularité inespérée lui donnait une satisfaction supérieure à celle qu’il avait ambitionnée. (...) Il nous arrivait le soir après dîner de jeter un coup d’œil sur notre domaine. Nos précieux produits pour lesquels nous n’avions pas d’abri étaient disposés sur les tables et sur des planches ; de tous côtés on apercevait leurs silhouettes faiblement lumineuses, et ces lueurs qui semblaient suspendues dans l’obscurité nous étaient une cause toujours nouvelle d’émotion et de ravissement.

Marie Curie in Pierre Curie, 1924

On enveloppe une plaque photographique Lumière, au gélatino-bromure, avec deux feuilles de papier noir très épais, tel que la plaque ne se voile pas par une exposition au Soleil, durant une journée. On pose sur la feuille de papier, à l’extérieur, une plaque de la substance phosphorescente, et l’on expose le tout au Soleil, pendant plusieurs heures. Lorsqu’on développe ensuite la plaque photographique, on reconnaît que la silhouette de la substance phosphorescente apparaît en noir sur le cliché. (Henri Becquerel)

Mais un jour de mauvais temps, Becquerel range la plaque préparée dans un tiroir en attendant une éclaircie. Deux jours plus tard, le soleil ne venant pas il développe la plaque non exposée. Et découvre que dans le noir total, les sels d'uranium ont impressionné la surface sensible sans aucune source de lumière extérieure. C'est la radioactivité !

|

| Loïe Fuller, La Danse serpentine, film Lumière, 1mn, 1897-99 |

En 1898, l'année où Marie Curie annonce la découverte du radium, Loïe Fuller installe, dans sa propriété parisienne, un laboratoire où elle effectue des recherches sur les effets lumineux. Elle y teste de nouvelles gélatines colorées pour les projecteurs mais aussi des colorants textiles qui accentuent la fluorescence ou les sels d’argent disposés en pastilles sur ses costumes de tissu noir. Dans l’obscurité, les pastilles devenaient scintillantes, la phosphorescence renforçant l’illusion de ne voir que des points dansants sur scène.

Loïe Fuller se rapproche de Marie et Pierre Curie après avoir lu dans les journaux des articles sur leurs travaux sur le radium, que l’on décrit comme lumineux. Avec la découverte du radium, Loïe Fuller imagine déjà de nouveaux effets à sensation, et demande aux Curie de l’aider à concevoir des « ailes de papillon au radium » qui brillent dans le noir grâce aux pouvoirs luminescents de cette substance. Les scientifiques lui expliquent qu'elle devra se passer de l'élément radioactif – dangereux et bien trop onéreux pour être utilisé à des fins de divertissement. Ils l'aident cependant à comprendre le fonctionnement de la lumière ultraviolette.

"Le professeur Curie plaça sur le chemin du rayon un verre transparent rempli d'eau. Le verre et l'eau furent illuminés d'une lumière bleu foncée […]. En un instant, je réfléchis à comment je pourrais transférer les merveilleux éléments de cette poudre à une robe, de façon à pouvoir le montrer au monde."

Loïe Fuller crée la Danse ultra violette en utilisant la poudre dont les Curie font usage pour mettre en évidence les rayons ultra-violets.

En mai 1904, elle présente un spectacle privé au théâtre Sarah-Bernard de Paris, en hommage au couple Curie, qu’elle intitule La Danse du radium. La création originale de La Danse du radium de Loïe Fuller reste méconnue faute d’archives imagées.

|

| Radium Girls, La bataille judiciaire de Catherine Wolfe Donohue, jusqu'en 1938 |

Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de jeunes femmes ont été employées, aux États-Unis, dans des usines horlogères pour peindre au radium des cadrans phosphorescents. Ces ouvrières qui épointaient leurs pinceaux de leurs lèvres brillaient littéralement dans le noir et allaient souffrir de très graves pathologies. Elles menèrent une course contre la montre judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité de leurs employeurs. Leur lutte, qui les fit connaître comme les Radium Girls et leur mort changeront à jamais la vie des travailleurs américains.

------------------------

radium girls, récit (françoise goria)

Employées par centaines dans des usines horlogères.

Pour peindre au radium des cadrans phosphorescents.

Elles brillaient dans le noir.

Elles allaient souffrir.

10 avril 1917.

Grace Fryer, 18 ans, est embauchée par United States Radium Corporation (USRC).

Dans une usine horlogère à Orange, New Jersey.

Les États-Unis sont entrés en guerre.

Elle peint des cadrans de montres au radium.

Marie Curie, il y a 20 ans.

Un métier d'élite pour les pauvres ouvrières.

Un salaire trois fois supérieur à la moyenne en usine.

On peut monter en grade.

Faire partie des 5% de femmes les mieux payées du pays.

Des adolescentes.

Leurs petites mains parfaites pour l'ouvrage délicat.

Elles se passent le mot.

Des rangées de sœurs travaillent les unes à côté des autres.

La phosphorescence.

L'attrait.

Le soir, quand elles sortent de l'usine, elles brillent dans le noir.

Filles fantômes.

Elles portent leurs robes de bal au travail pour rayonner ensuite sur la piste de danse.

Elles recouvrent leurs dents de radium.

Sourire étincelant.

Les cadrans de 3 centimètres de diamètre.

Un trait le plus fin possible.

Elle affine la pointe du pinceau dans sa bouche.

Le marquage aux lèvres.

Des centaines de fois par jour.

Avalant un peu de la peinture verte.

Est-ce que ce truc est nocif ?

N'aie pas peur, ce n'est pas dangereux.

Oui Marie Curie brûlée.

Des gens morts empoisonnés.

Les hommes qui manipulent le radium dans les laboratoires portent des tabliers de plomb.

Les extrémités de leurs pinces sont en ivoire.

Les jeunes filles

Elles.

Pas de protection.

Un peu de radium c'est bon pour la santé.

Avaler de l'eau au radium ça donne du peps.

Les sous-vêtements au radium tiennent plus chaud.

Crèmes et poudres de riz radioactifs.

Astringent et bactéricide, il stérilise la cavité buccale, prévient la carie et laisse dans la bouche une délicieuse impression de fraîcheur.

Une nouvelle énergie de vie.

Une mousse merveilleuse et un nouveau goût agréable.

Des affaires lucratives.

Les signaux d'alarme ignorés.

Cette peinture te donnera bonne mine.

15 mai 1922.

Mollie Maggia tombe malade et quitte l'atelier.

Qu'est-ce qui cloche chez elle.

Une rage de dent.

On l'arrache.

Une autre, on l'arrache.

Des dents manquantes.

Fleurs noires, rouges et jaunes à la place.

|

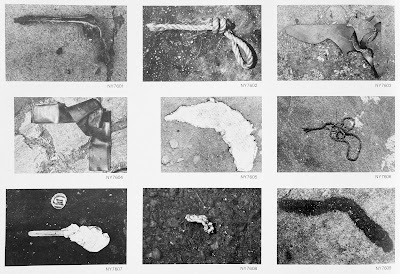

| Aline Bovard Rudaz, Cherche RADIUMINEUSE, 2025 |